〈古池や蛙飛びこむ水の音〉は

当時誰もが驚いた革新的な作品

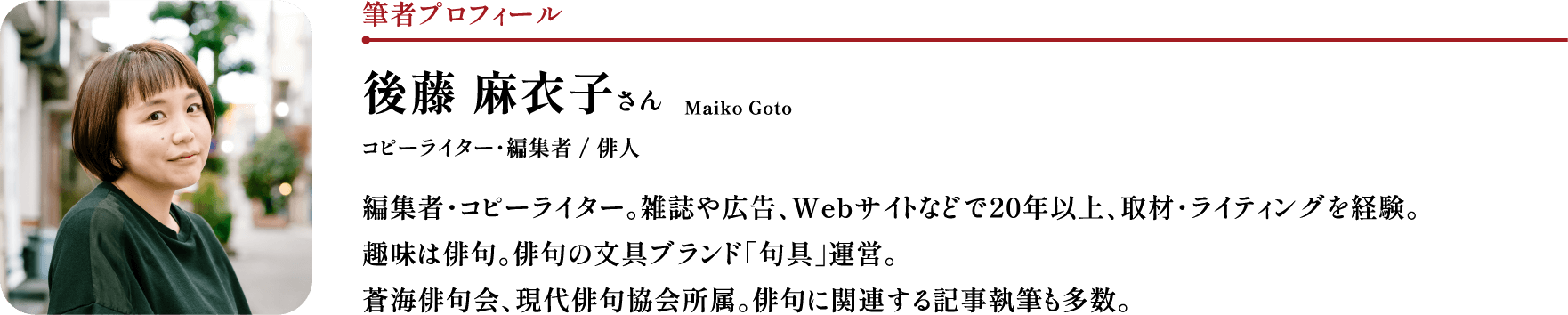

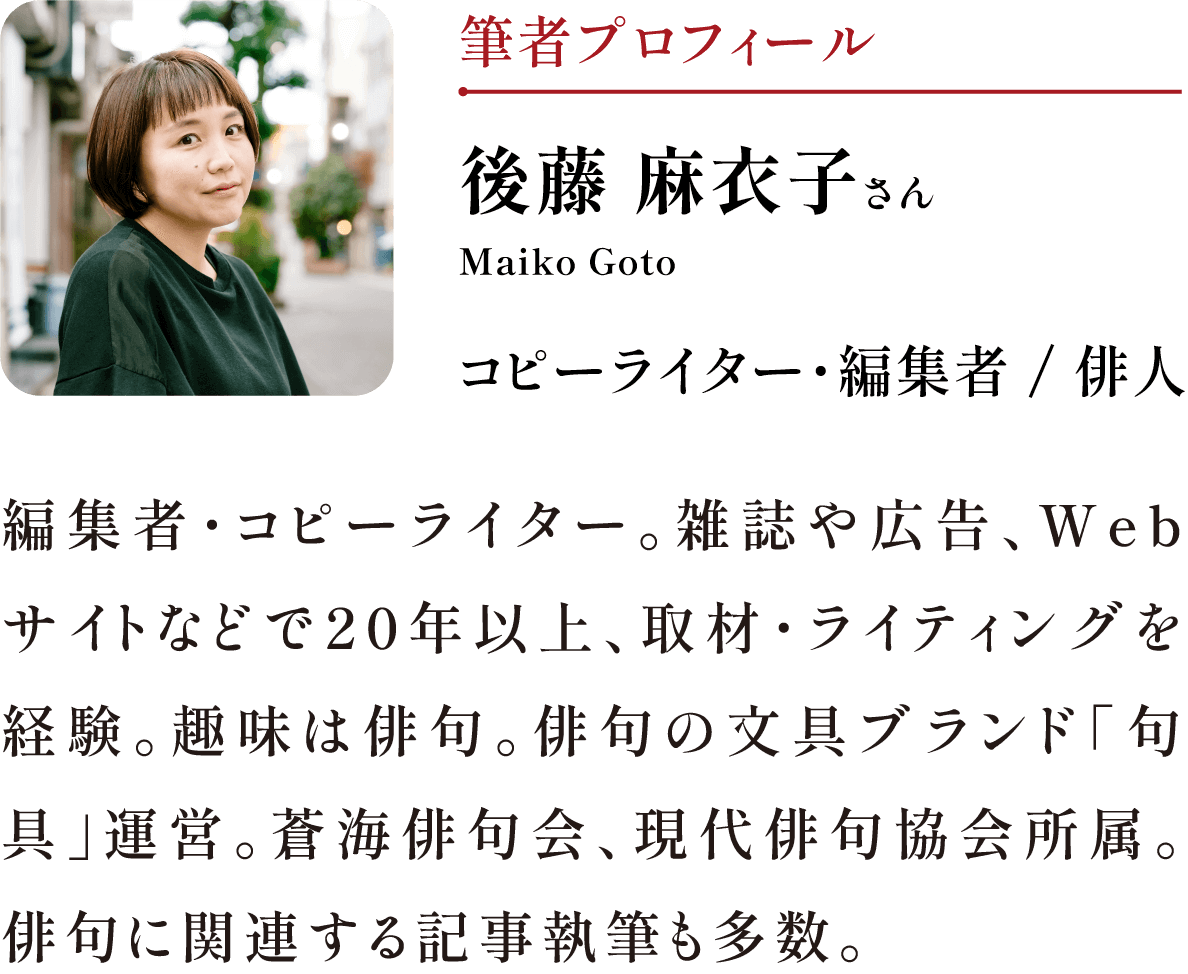

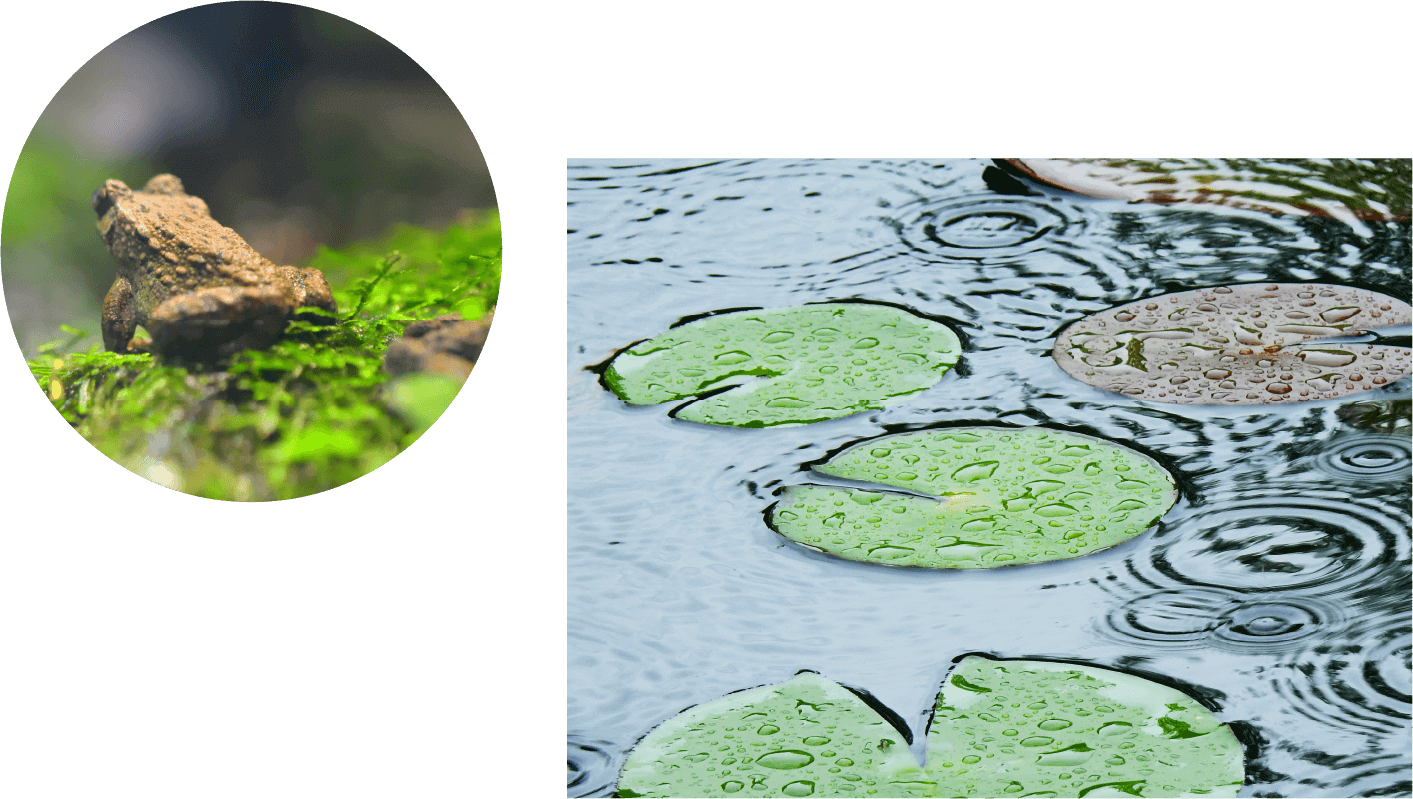

〈古池や蛙飛びこむ水の音〉誰もが一度は聞いたことのある、松尾芭蕉の有名な作品です。芭蕉四十二歳の作で、「蛙(かわず)」は春の季語です。

古池に蛙が飛び込む。ポチャン、と音がする。今改めて聞くと、平凡な風景に感じるかもしれません。でも実は当時、この句は周囲をあっと驚かせる、いわば革新ともいえる作品でした。

古来、和歌の世界では、蛙は「鳴き声を詠む」ことだけが許されていました。しかし芭蕉は、蛙が「池に飛び込んだ、その水の音」を詠んだのです。芭蕉はこの句をきっかけに、その独創性を世に広げていきます。この句は、蕉風俳諧*を確立した作品ともいわれています。もちろん現在は、「蛙は鳴き声しか詠んではいけない」ということはなく、自由な発想でさまざまな名句が生まれています。

これだけでなく芭蕉は、現在の俳句文化の原型をつくった一人としても知られます。

切れ字や取り合わせといった俳諧特有のレトリックを発明し、近代俳句につながる道筋を立ててくれた、そんな存在でもあると思っています。

誰もが疑うことなく、当然だと思っていたことと向き合い、新たな価値観を創造しながら作風を追い求めた芭蕉。滑稽や諧謔(かいぎゃく)を主としていた俳諧に、自然や人生を詠み込むことで芸術性を高め、のちの俳句文化の礎を築きました。

〈古池や蛙飛びこむ水の音〉は、それまで他愛のない言葉あそびだと言われていた俳諧に“心”の世界を描いた句。新たな世界に、芭蕉自身が飛び込んだ瞬間でもありました。

ちなみに、「俳句」という呼び名は近代俳句の用語なので、芭蕉の時代は正しくは「俳諧」ですが、芭蕉のこうした革命は明治に正岡子規の手に渡り、子規による俳諧革新を経て現在のかたちに近づき、一般向けの文芸として大成しました。

「俳句」と呼ばれるようになったのは明治のころです。

「未来のあたりまえを創る」。

松尾芭蕉は、そんな大きなことを成し遂げた偉人でもあると、私は思っています。

- *蕉風…松尾芭蕉とその門人によって確立された作風のこと。「さび・しおり・細み・軽み」を重んじ、幽玄・閑寂の境地を求めた。

- *俳諧…発句、連歌などの総称。「俳諧の連歌」の略。主に江戸時代に栄えた。明治に入り、正岡子規の俳諧革新以降「俳句」と呼ばれるようになる。

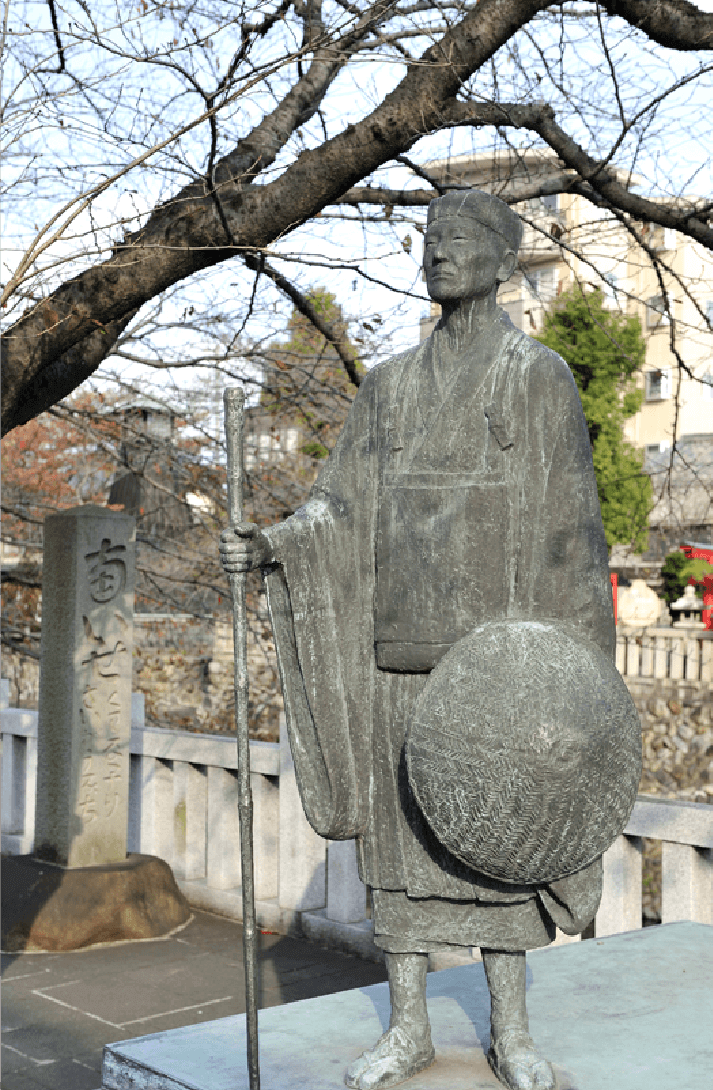

晩年を旅に生きた芭蕉の、

人生をかけた紀行文学

松尾芭蕉は江戸時代前期の俳諧師で、伊賀国(現在の三重県)の武士の家に生まれました。

藤堂良忠に仕えて俳諧を学び、のちに京都に上って北村季吟の弟子となります。

1672年に江戸に出た芭蕉は、当時流行していた談林風の俳諧をとりいれはじめます。その後も新しい俳諧の創造に没頭し、やがて「蕉風」と呼ばれる、新しい俳風を打ち立てました。

芭蕉は四十代になると盛んに旅に出るようになり、『おくのほそ道』『野ざらし紀行』『更科紀行』などのすぐれた紀行文を残します。

江戸時代は、庶民が気楽に旅行できるような時代ではありませんでした。

主な移動手段はもちろん徒歩。各関所には厳重な取り締まりがあり、手形も必要でした。

『おくのほそ道』は、1689年に約五ヶ月をかけて東北や北陸などを踏破した、芭蕉の生涯でもっとも長い旅となりました。

芭蕉はそのときすでに四十六歳。今でいう高齢の域で持病もありましたが、一日平均15キロ、記録によると一日で50キロ近くを移動した日もあったといわれています。

現代のような観光目的の楽しい旅とは異なり、当時の旅は過酷なものでしたが、芭蕉はそれでも「旅」に希望を求めて長い道のりを歩き続け、滞在地で名句を残しながら、紀行文を綴りました。

旅での風雅を追求し、歌枕*で尊敬する先人たちと心を重ねながら、自身の俳諧の道を信じて、旅先で出会った土地の記憶を十七音に閉じ込めていったのです。

芭蕉の作品は「紀行文」ともいわれますが、私は純粋な旅の記録としての紀行文ではないと思っています。推敲に推敲を重ね、何度も構成を練り直し、文学としての完成度を求めた作品。これらは、芭蕉の文学性に満ちた、“紀行文学”だと思います。

- *歌枕…かつて和歌に多く詠み込まれてきた名所のこと

松尾芭蕉 旅の一覧

『野ざらし紀行』

芭蕉最初の紀行文。江戸から東海道を上って故郷・伊賀へ帰郷。

吉野、京、近江、大垣、桑名、名古屋などを巡った(芭蕉41歳〜42歳)。『鹿島詣(かしまもうで)』

月見を目的に、江戸と鹿島を往復した旅(芭蕉44歳)。短編だが、芭蕉が本格的な紀行文を執筆する出発点となった作品(芭蕉44歳)。『笈(おい)の小文』

伊賀へ帰郷したのち吉野の桜を見て、近江や美濃へ足をのばす。桑名・熱田・名古屋、そして京・尾張・甲斐を経て深川へ(芭蕉44~45歳)。『更科紀行』

岐阜を出発、木曽街道「寝覚の床」を経て、信濃・更科の姥捨山に到着し月見。翌日に善光寺を経由し、江戸に戻る(芭蕉45歳)。『おくのほそ道』

江戸を出発し、奥州・出羽・北陸道を巡り、美濃の大垣で旅をむすぶ、約150日もの長旅。日本の古典の紀行作品の代表的存在(芭蕉46歳)。

古人が眺めた景色を追体験し、

「求めしものを求める」旅へ

芭蕉が門人に送ったアドバイスに、こんな言葉があります。

〈古人の跡を求めず、古人の求めしところを求めよ〉*古人が残した作品をただ味わうばかりではなく、古人が求めたことを求め続けなさい、ということを伝えています。

実際に芭蕉は、能因や西行といった、彼が尊敬していた人たちのゆかりの地へ出向き、同じ場所に身を置き、自分の目で同じ景色を見て、さらに現地の人たちとも交流しながら旅を続け、名句をたくさん残してきました。

私が今、旅をする理由はいくつかありますが、歌枕の地へ出向くときに、いつもこの芭蕉の言葉を思い出します。古人の作品と触れるとき。旅先で句碑や景色を眺めるとき。その地でペンを持ち、俳句をつくるとき。何百年も経った今も、きっとそこには先人たちの想いや、古人が「求めしもの」があるはずです。ただ作品を読むだけではわからなかった、その場所に行ってはじめて得られるもの、目には見えない感覚のようなものを、心で掴みに行っているのかもしれません。

江戸の時代を旅に生きた芭蕉の紀行文学を、単なる古典として味わうだけではなく、芭蕉が求めたものはなんだったのか、作品に触れながら立ち止まって考えてみること。それこそが、旅先でしかできない、こころのアクティビティだと私は思っています。

その地に足を踏み入れ、古人と心を通わせる体験が、旅のひとつの醍醐味であり、旅の奥行きをぐっと深くしてくれる、ひとつのきっかけにもなると思います。

芭蕉が起こした革命も、今に読み継がれる紀行文学作品の数々も、時代を超えた大切なメッセージなのかもしれません。

1694年10月。51才でこの世を去った芭蕉。

亡くなる三日前、弟子に墨を摺らせ、病床で力を振り絞って句を残しました。

〈旅に病で夢は枯野をかけ廻る〉病のさなかでも、その夢のなかでも、そして今も、芭蕉の旅はまだきっと、どこかで続いています。

- *古人の跡を求めず、古人の求めしところを求めよ…芭蕉の俳文「許六離別の詞」に南山大師(空海)の言葉として引かれる

- 参考文献:

『芭蕉全句集』松尾芭蕉 著/雲英 末雄・佐藤 勝明 訳注(KADOKAWA) - 『芭蕉の風景 上・下』小澤 實 著(ウェッジ)

- 100分de名著ブックス『松尾芭蕉 おくのほそ道』長谷川 櫂著(NHK出版)

- 『入門 松尾芭蕉』(宝島社)