就寝時には、いろいろな暖のとり方があります。毛布や布団の組み合わせを工夫するほか、電気あんかや電気敷毛布といった、あったか快眠グッズの活用など、さまざまな方法を試してみている人も、多いのではないでしょうか。

そこで今回は、そうした寝具やアイテムの組み合わせによる省エネ効果や快適性について、被験者試験を交えた実験で検証してみます。

実験の前に

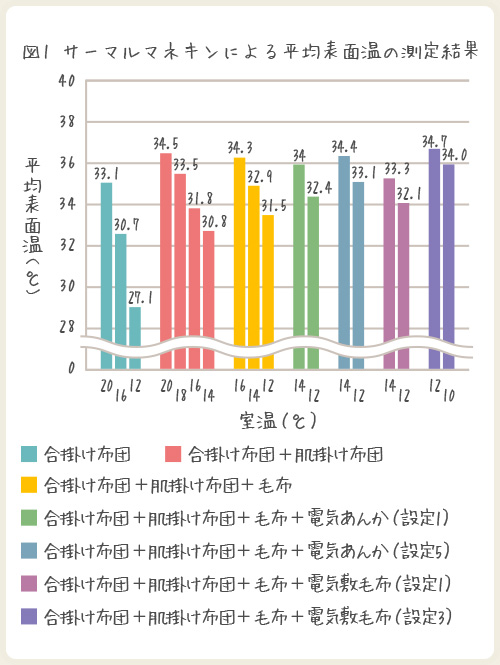

恒温恒湿室※1にて、それぞれの条件下におけるサーマルマネキン※2の表面温を測定。サーマルマネキンは定発熱制御※3とし、表面温の測定を実施し、被験者試験における実験条件を選定した。

- ※1 温度、湿度共に一定に保つことができる部屋

- ※2 人体型のマネキン。マネキン内部の電熱線の発熱量を調整することでヒトの人体各部位の発熱量や皮膚温を模擬的に計測できるもの

- ※3 室温20℃環境下で合掛け布団のみの条件において表面温が33℃±1℃となるような発熱量を維持し続ける制御

実験概要

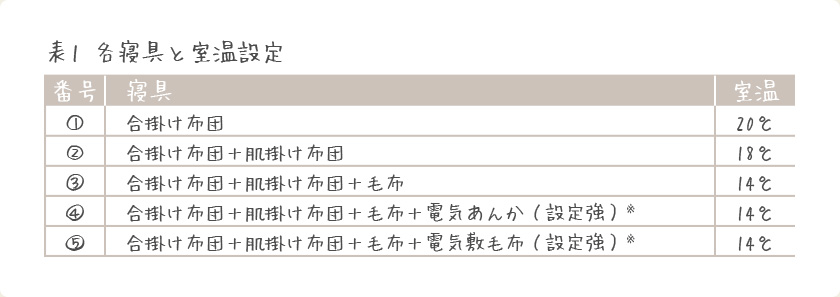

被験者試験の実験条件

- ※電気あんかおよび電気敷毛布は、就寝中は設定1もしくはOFFにすることが推奨されているため、就寝30分前~就寝直前まで設定:強で電源をONとし、就寝後は電源をOFFにした。

被験者試験の実験方法

被験者の身体の12箇所(額、胸、腹、背、腰、前腕、手背、大腿前、大腿後、下腿前、下腿後、足背)に皮膚温を測定するセンサーを取り付け、以下のスケジュールで45分間の安静(就寝)をしたうえで、皮膚温の測定と心理申告による全身の快適感と温冷感の測定を行いました。恒温恒湿室外の温度は、23℃±1℃としました。

合掛け+肌掛け布団でも

合掛け+肌掛け布団でも

充分暖かい&省エネ!

寒い冬の夜、寝室で暖房をつけたり、羽毛の合掛け布団や毛布を重ねたりと、さまざまな方法で暖をとることが多いでしょう。

近年の高気密住宅では、オールシーズン対応の合掛け布団と肌掛け布団を用意し、季節に応じて使い分ける方法が一般的になっています。春と秋は合掛け布団、夏は肌掛け布団、冬は二枚を重ねて使うことで、効率よく快適な睡眠環境を保つことができます。

まずは、掛け布団の組み合わせについて実験します。

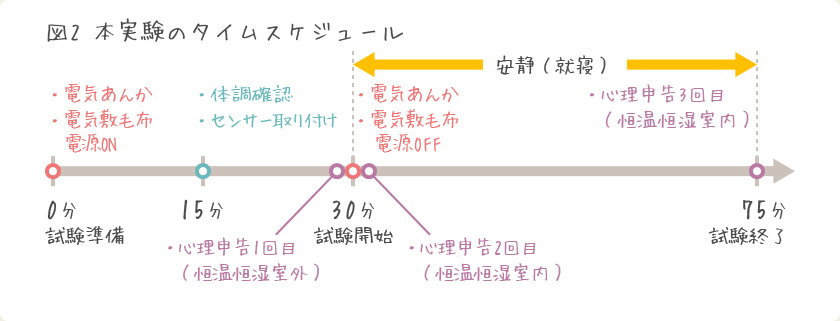

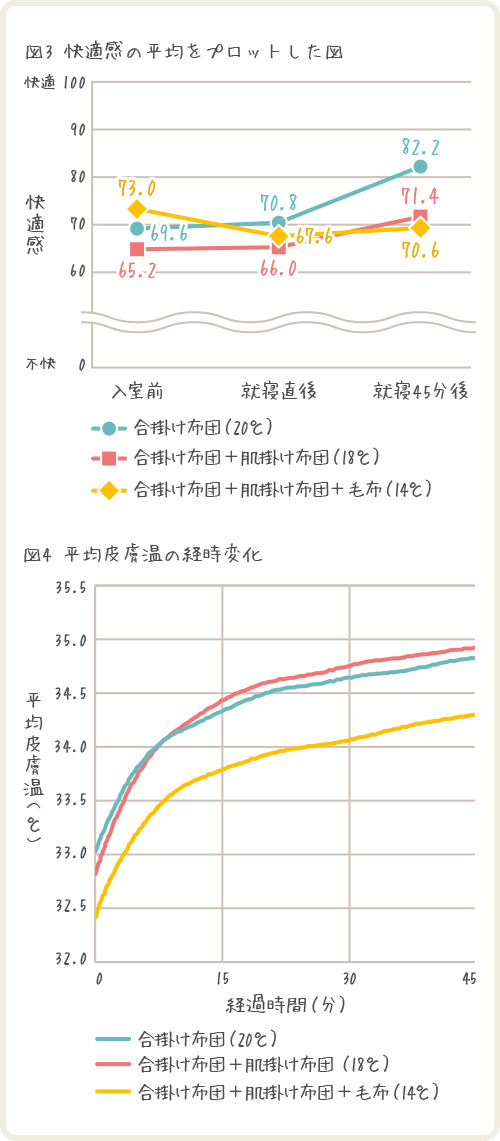

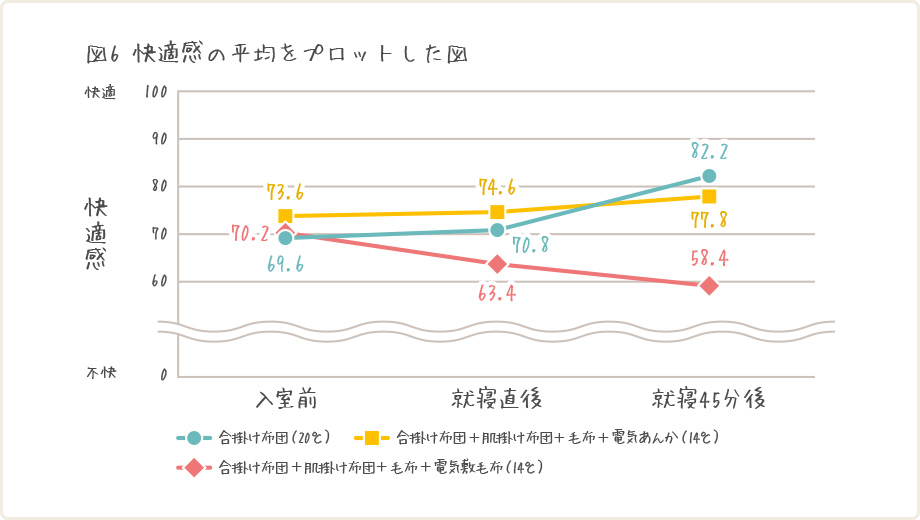

「合掛け布団のみ」と「合掛け布団+肌掛け布団」、そして「合掛け布団+肌掛け布団+毛布」の組み合わせで、それぞれの条件下で快適感を調べてみました。

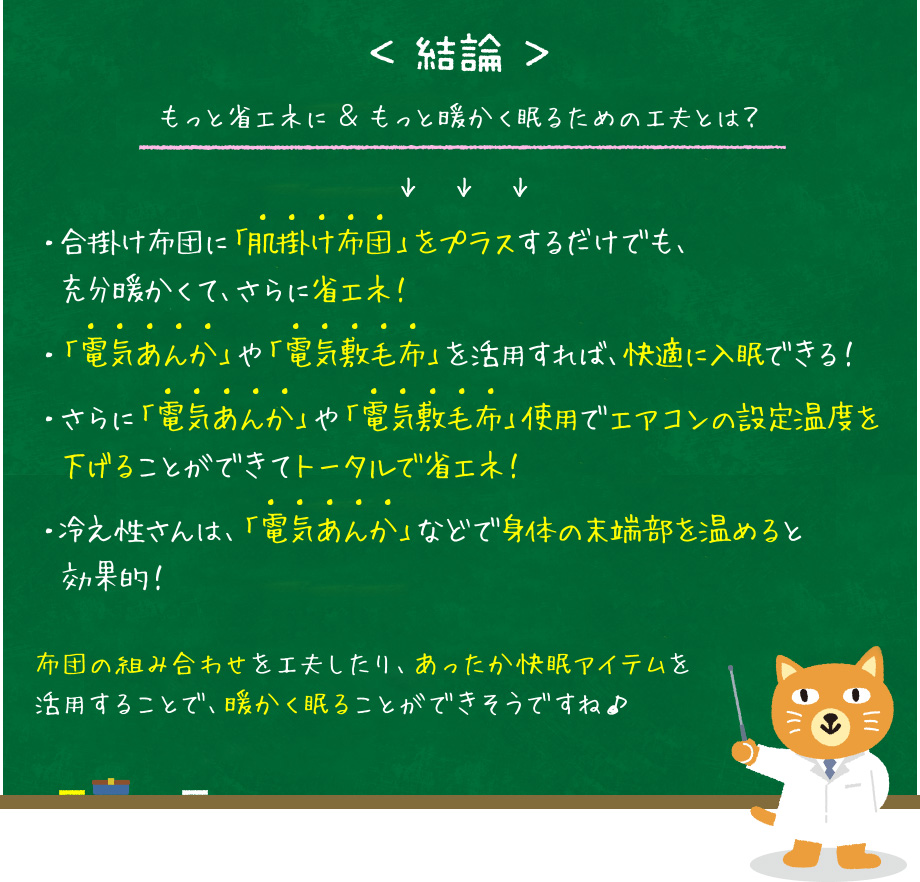

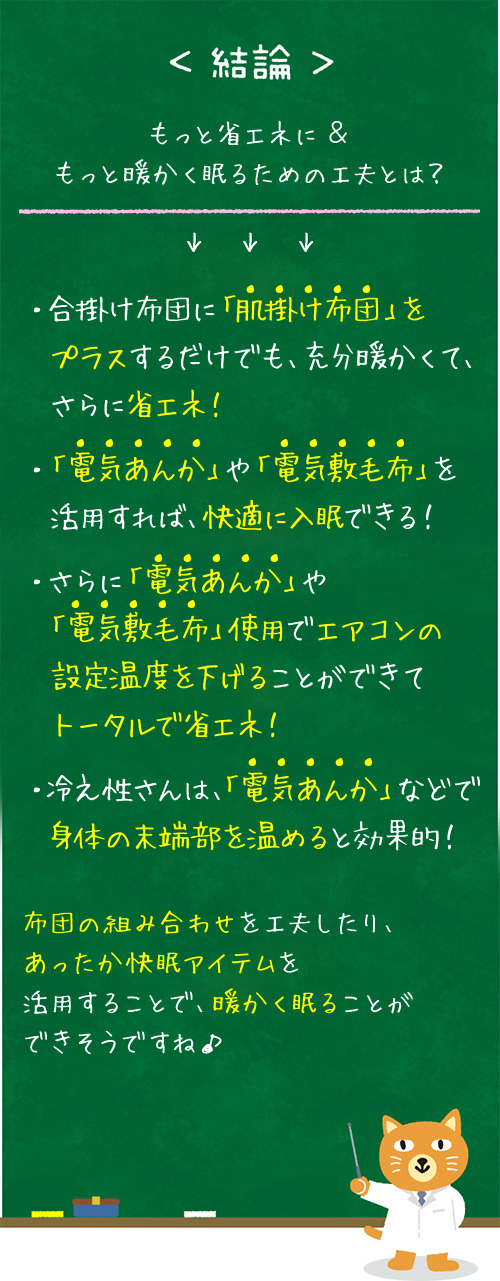

「合掛け布団のみ」と比べたとき、室温を2℃下げて肌掛け布団をプラスした場合も、6℃下げて肌掛け布団&毛布をプラスしても、就寝から45分後の快適感は50pt以上(快適側)の評価となりました。

布団を重ねて暖かくすることで、エアコンの設定温度を下げたとしても、入眠時(就寝45分後)の快適感がある程度キープできます。

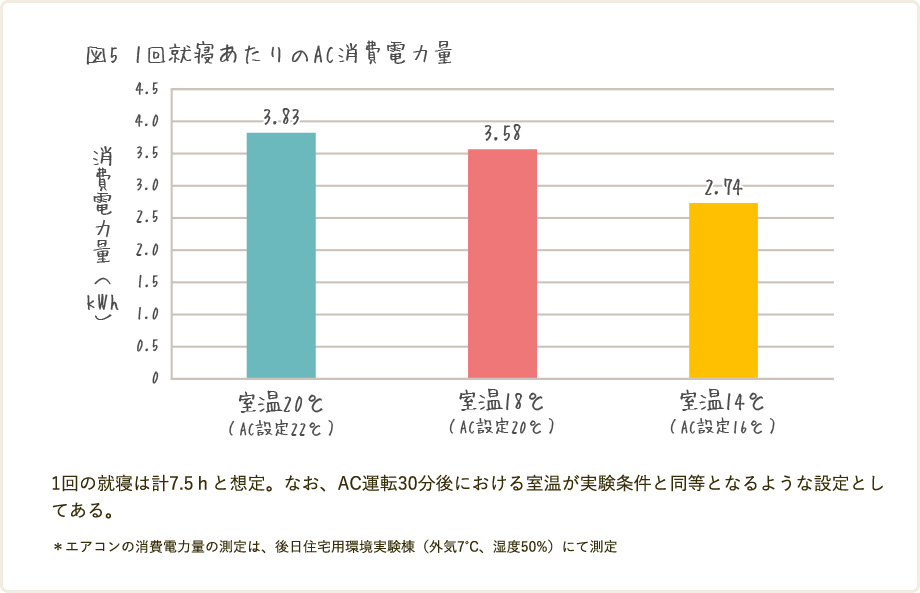

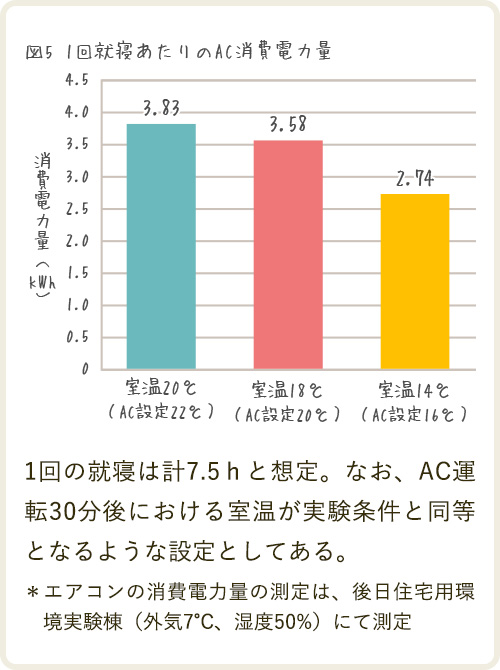

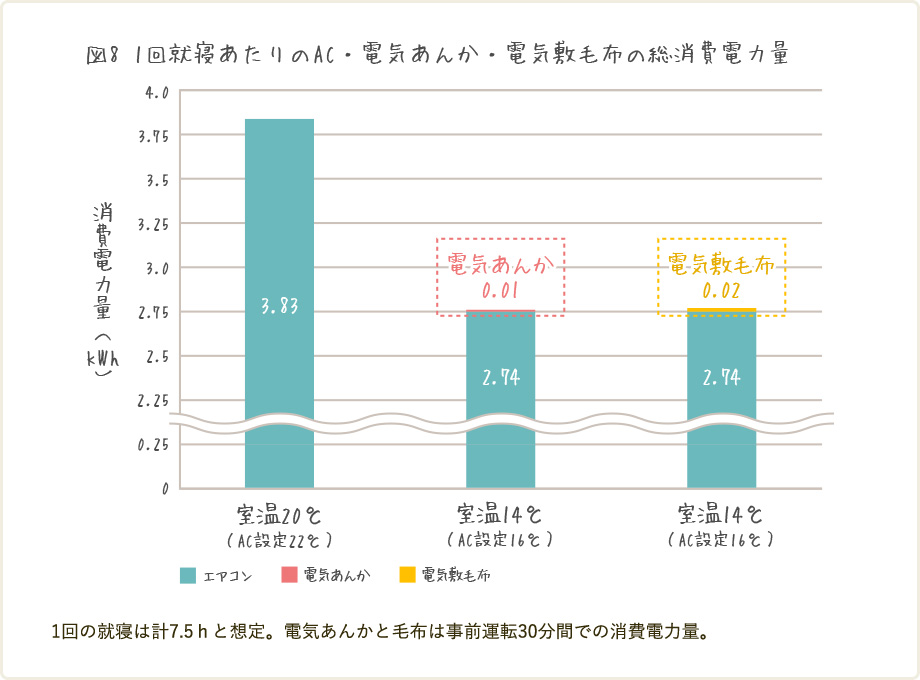

エアコンについては、一回の就寝あたりの消費電力量は2℃下げることで6.4%減の省エネに、さらに設定温度を6℃下げると28.5%減と、大幅な省エネとなります。

省エネで暖かい

省エネで暖かい

「電気あんか」

「電気敷毛布」

電気の力で布団内を部分的に温める「電気あんか」と、敷布団全体を温める「電気敷毛布」は、寒い時期に暖を取るのに最適です。続いて、これらを活用した実験を行いました。

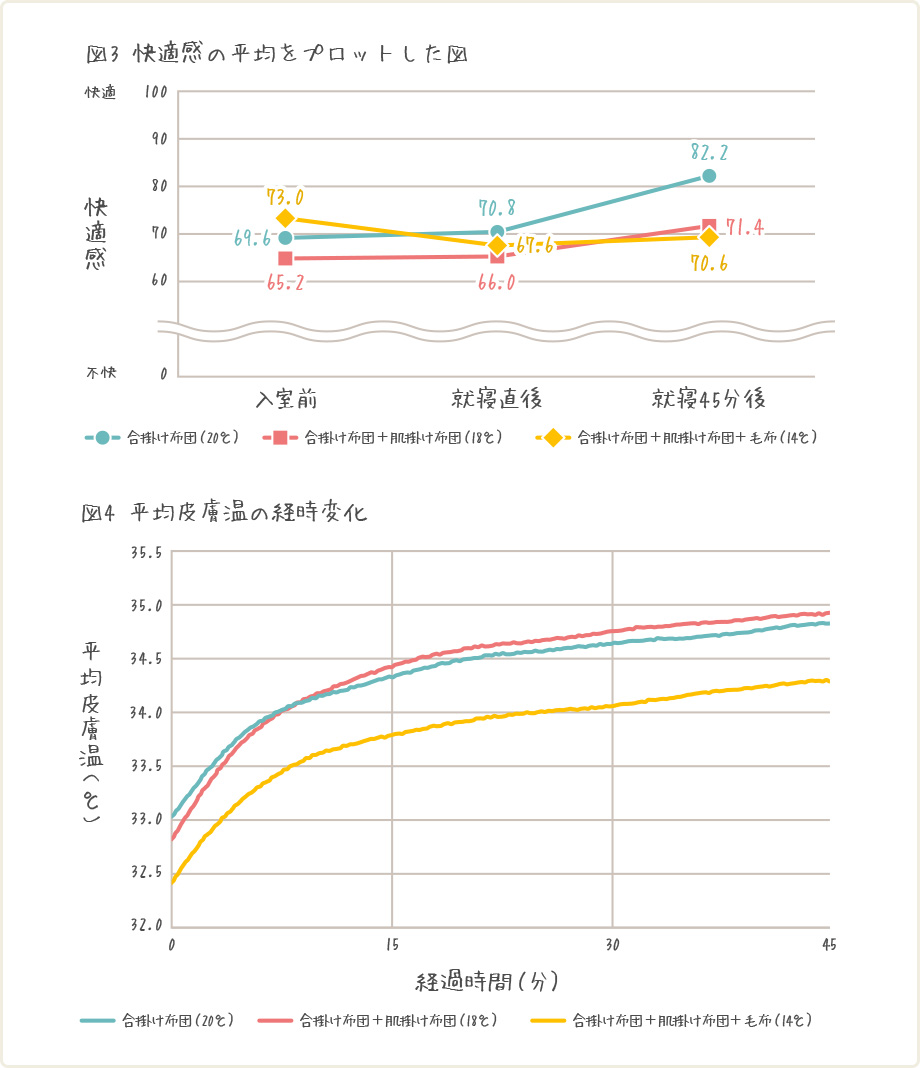

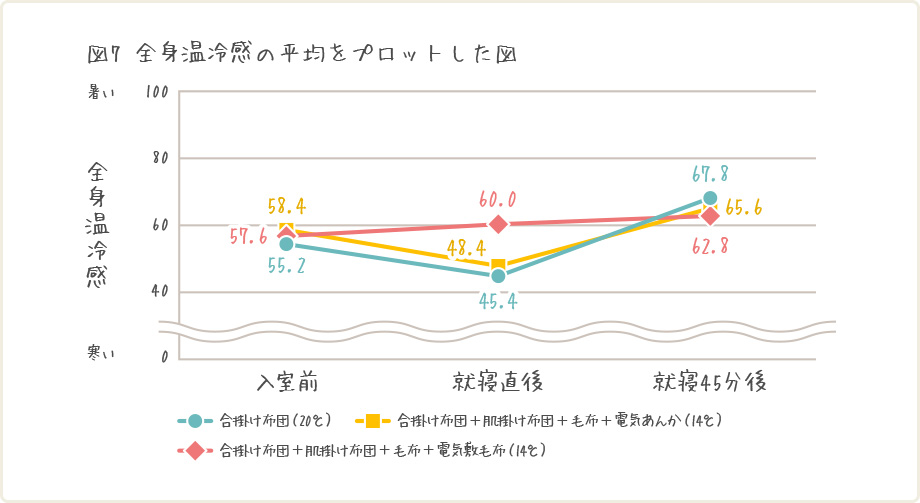

室温を6℃下げて電気あんかを使用した場合、就寝直後から45分後にかけて快適感が向上し、室温20℃で合掛け布団のみを使用した場合とほぼ同等の快適感が得られました。

図7の実験結果からは、電気敷毛布は布団に入った直後の冷えを防ぐ効果があることがわかります。室温が低い部屋で冷たい布団に入る際の、あのひんやりとした不快感が軽減されるため、より快適に眠りにつくことができそうです。

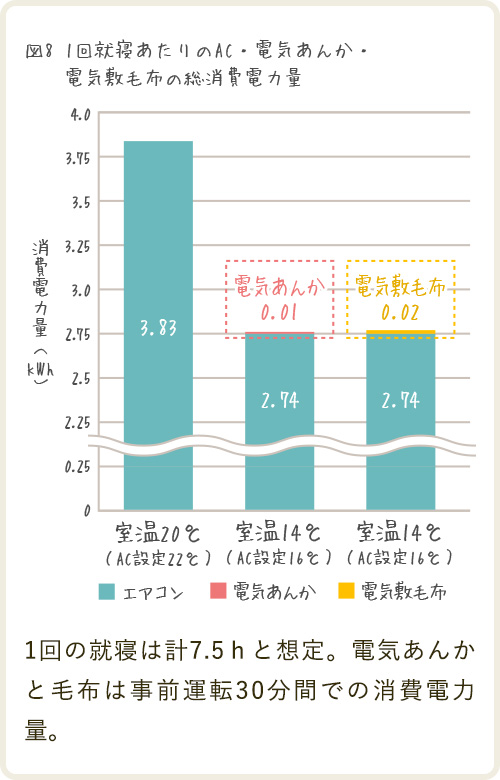

消費電力量については、電気あんかも電気敷毛布も、エアコンの消費電力量に比べてかなり少ないため、結果的に省エネとなることがわかりました。

合掛け布団(室温は20℃)の場合よりも、電気あんか使用(室温は14℃)の場合で28.2%減、電気敷毛布の使用(室温は14℃)の場合で27.9%減と、大幅な省エネとなりました。賢く併用して、快適で省エネな冬を過ごしたいですね。

冷え性さんは、

冷え性さんは、

電気あんかで

足元を温めよう!

実験時、被験者5名のうち3名から「自分は冷え性だ」という申告がありました。

実験の結果から、冷え性の人とそうでない人で、どのような違いが見られるのかも、見ていきましょう。

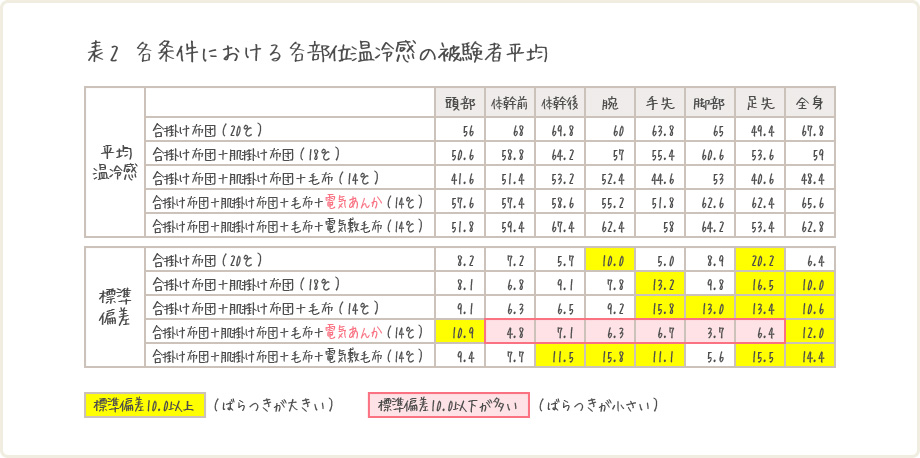

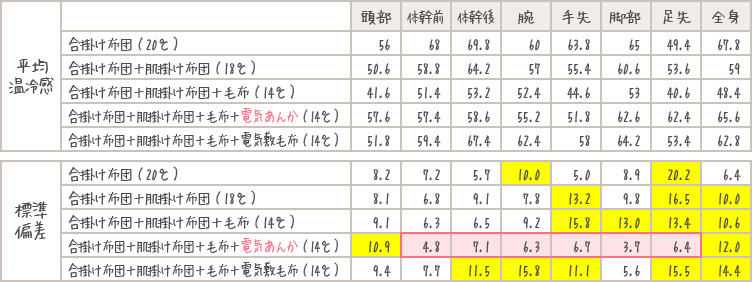

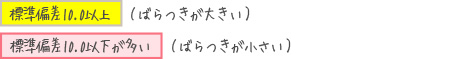

部位ごとの温冷感のばらつきは、特に手や足先など身体の末端部で顕著に見られました。しかし、室温14℃の条件で電気あんかを使用した場合、このばらつきは大幅に軽減されました。

足先を温めることで、温めていない手先や頭部、全身の温冷感も向上し、快適性が増すことがわかります。この結果から、特に冷え性の人は、電気あんかなどを活用し、身体の末端部を局所的に温めることが効果的であるといえます。