一年中、休むことなく働き続けてくれる冷蔵庫。暑い夏も、食材を新鮮に保ってくれる、頼もしい存在です。とはいえ、電源を切ることなく動き続けているため、家庭内の電力消費量ランキングでは、上位にランクインする家電でもあります。

そこで今回は、冷蔵庫の省エネにつながるちょっとした使い方を探るため、ドアの開け閉めの時間や庫内の詰め込み具合によって、消費電力や庫内の温度がどう変わるのかを実験・検証してみました!

冷蔵庫の“開けっぱなし”、

冷蔵庫の“開けっぱなし”、

電気代に差はないけれど…

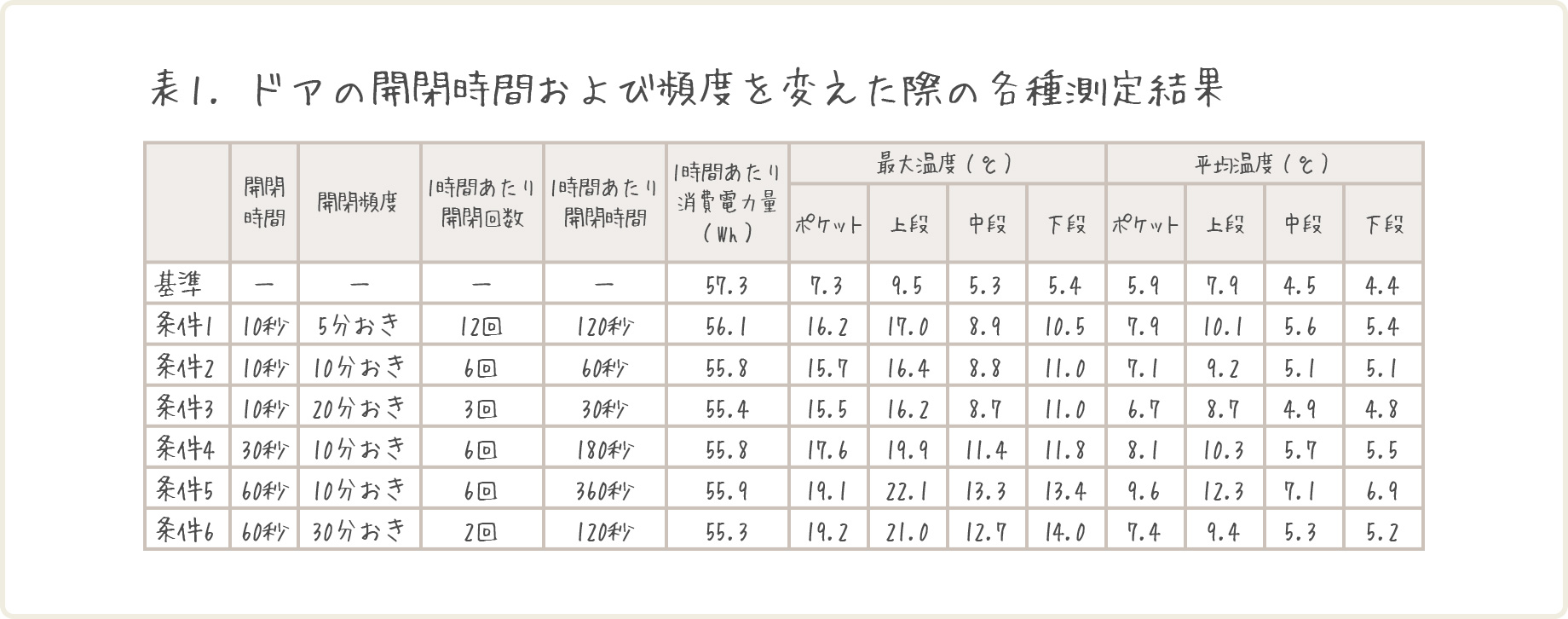

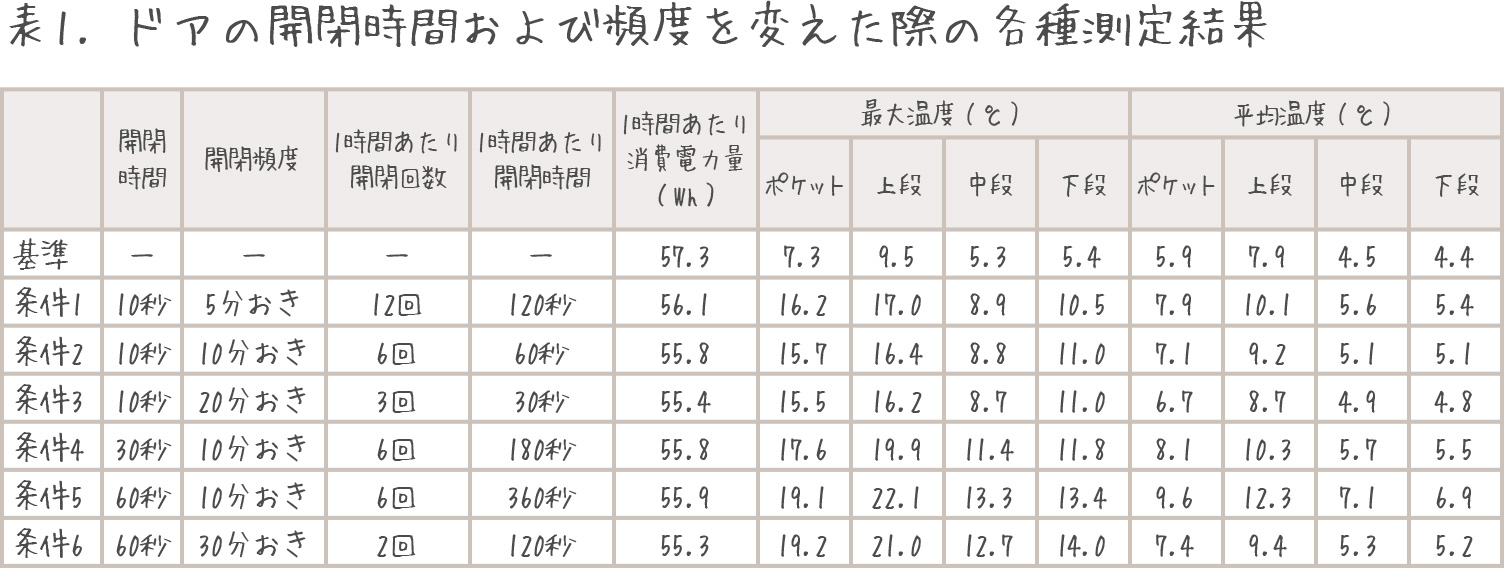

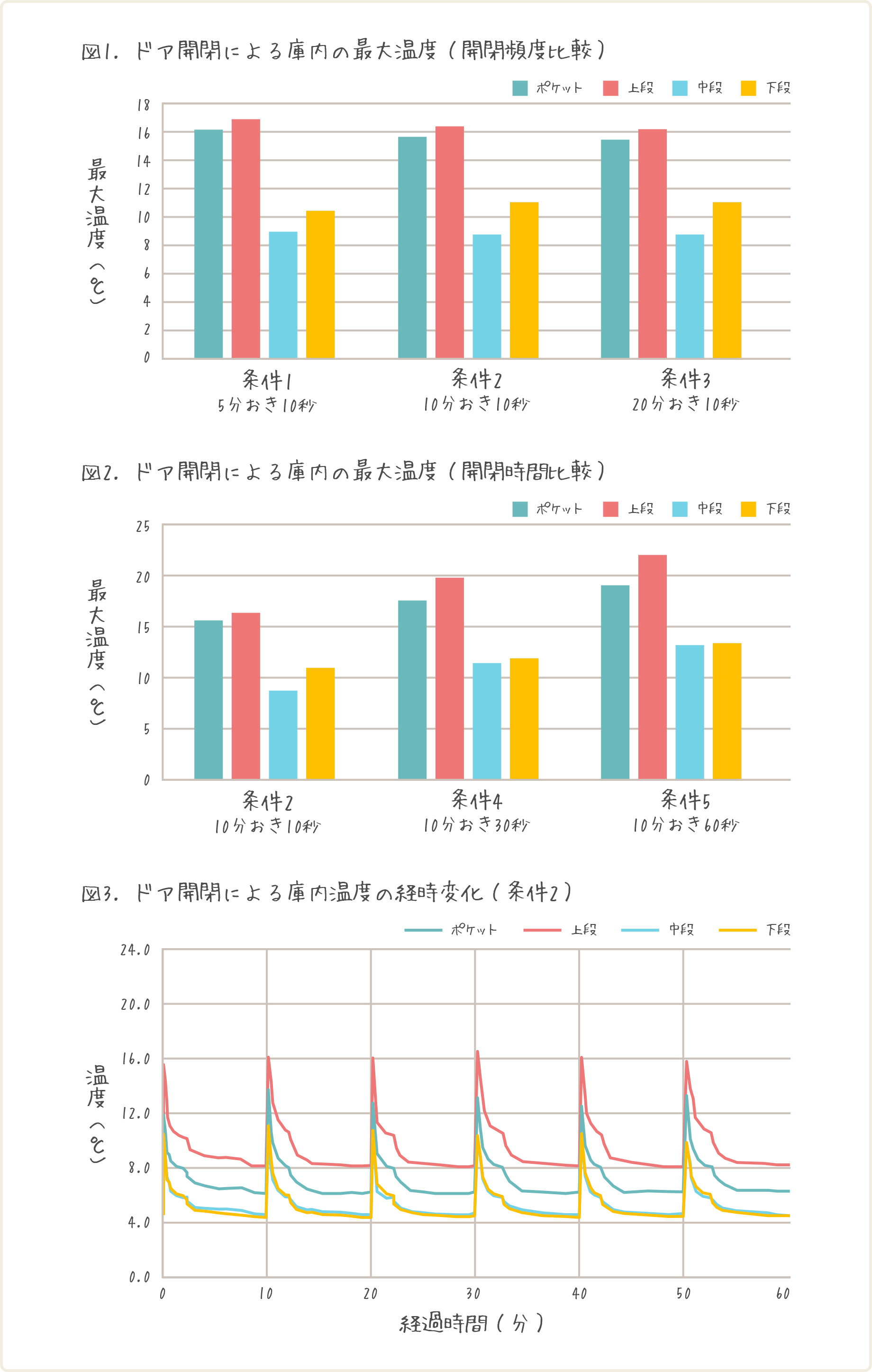

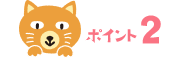

「冷蔵庫のドアは開けっぱなしにすると電気代がもったいない」とよく言われますが、実際のところ、ドアの開け閉めの時間や回数によって、消費電力量や庫内温度がどのように変化するのかを調べてみました。

なんと、ドアの開閉時間や頻度が増えても消費電力量には大きな差はないという、実験前のイメージとは異なる結果になりました。ただし、消費電力量に大きな差はなくても、やはり開閉時間が長くなるほど庫内の温度は上昇しやすくなることがわかりました。

例えば、10秒の開閉を10分おきに繰り返す「条件2」では、特にドアポケットや上段の温度上昇が大きいという結果に。「基準」の平均温度と比べると、 ドアポケットでは最大9.8℃、上段では8.5℃も温度が上昇しており、冷蔵庫の中でも温度変化の影響を受けやすい場所があることがわかります。

そのため生ものや傷みやすいものは、温度が安定しやすい中段や、棚の奥の方に収納すると、より安心です。

また、開閉の頻度が多くなると庫内が十分に冷え切る前に次の開閉が起きるため、庫内温度が高くなる傾向も見られました。5分に1回ドアを開けた場合は、20分に1回開けた場合と比べて、上段の最大温度が約0.8℃高くなるという結果が出ています。

やはり開閉頻度は少ない方が、より効率よく庫内を冷やせることがわかります。

食品ロス防止!

食品ロス防止!

熱いものは

冷ましてから入れよう

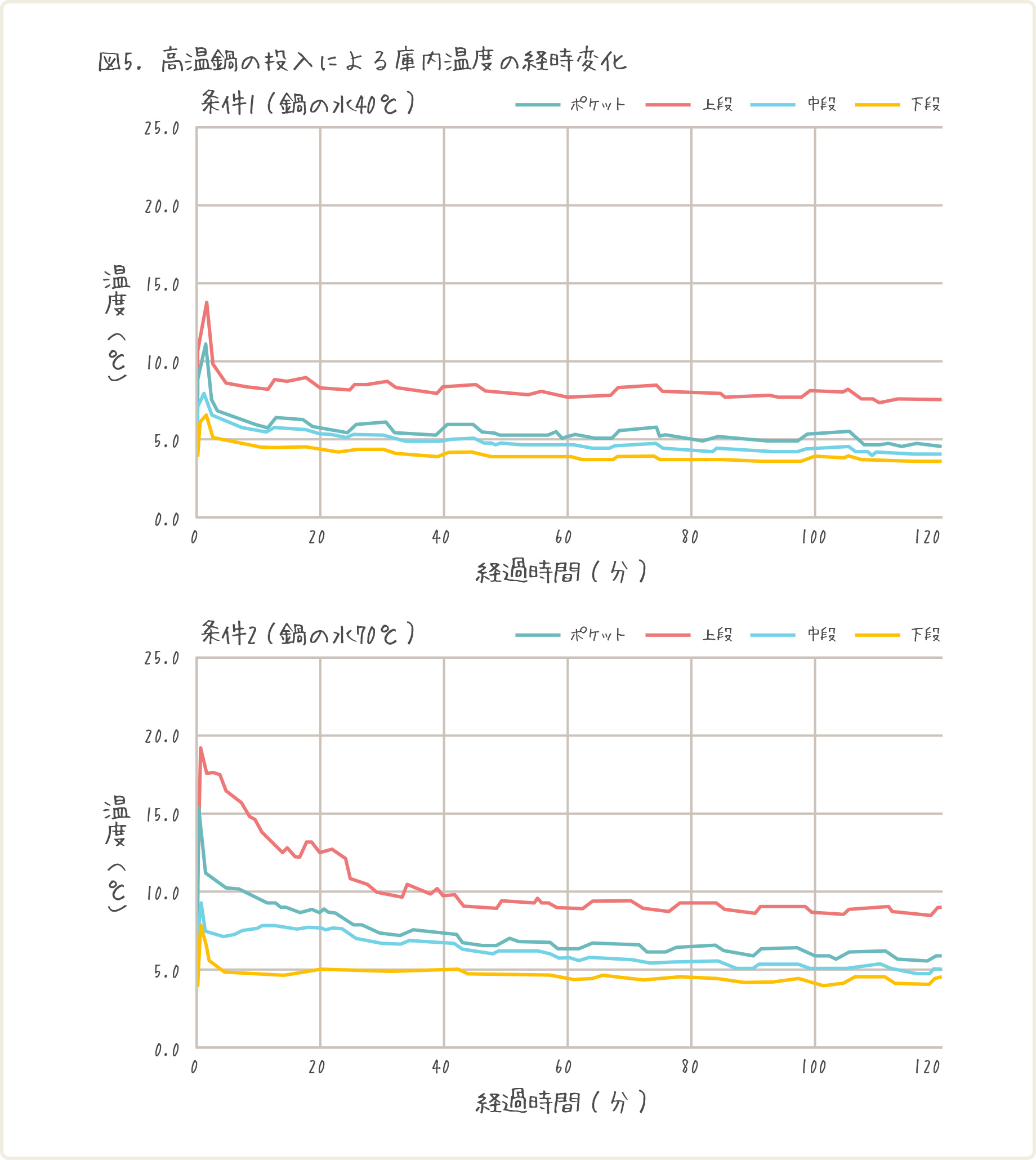

「熱いものは冷めてから入れないと、冷蔵庫に負担がかかる」と聞いたことはありませんか?「温度の高いものを入れると、庫内温度があがって電気代が上がる」というイメージを持つ人も多いと思います。

それについても、実際にどれくらい庫内温度が変化するのか、また消費電力量に違いがあるのか、調べてみました。

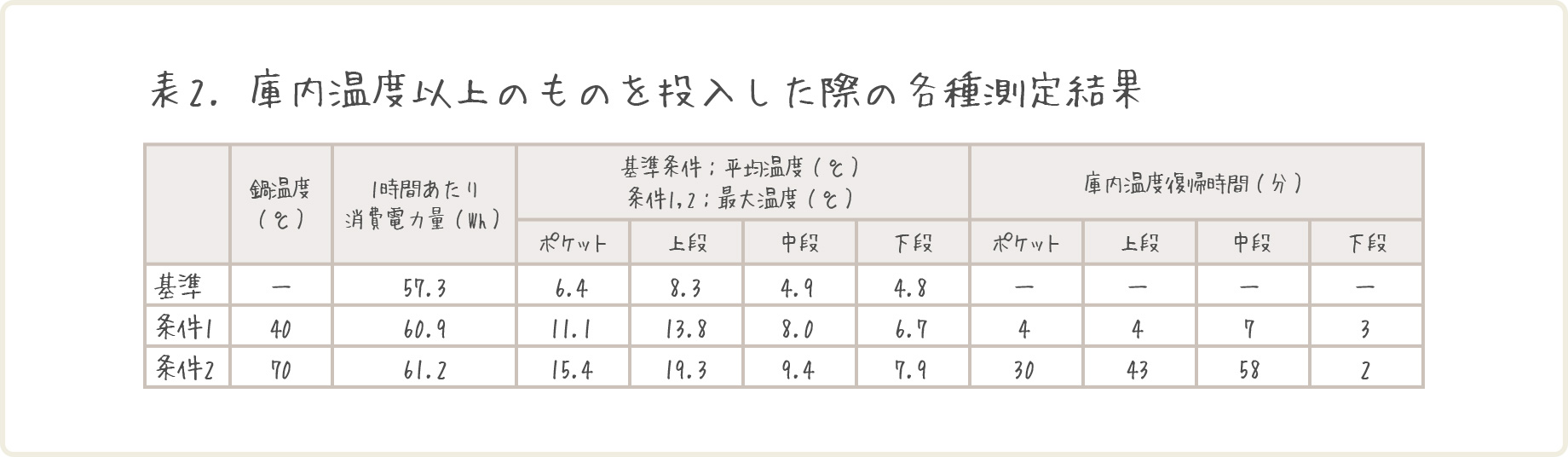

実験では、1リットルの湯(40℃/70℃)が入った鍋を、冷蔵庫の上段に収納し、庫内温度の変化を見ていきます。

想像通り、庫内温度以上のものを投入すると、庫内の温度はぐんと上昇しました。鍋に近いエリアはもちろん、離れた場所でもわずかな温度変化が見られました。

40℃の鍋では最大5.5℃、70℃の鍋だと最大11℃、庫内の温度が上昇していることがわかります。

消費電力量については、わずかに増加したものの大きな変化は見られませんでした。つまり、電気代への影響はそれほど心配する必要はなさそうです。

これらの結果から、電気代の心配よりも「温度上昇によりほかの食材を傷めない」ためにも、熱いものはある程度冷ましてから入れるのがベター。ちょっとした心がけが、食品ロスを防ぐ工夫のひとつにつながります。

庫内にモノが

庫内にモノが

詰まりすぎると、

非効率に

夏場は特に、食品や飲料をたっぷり冷やしておきたいですよね。とはいえ、「詰め込みすぎると冷えが悪くなる」「電気代が余計にかかる」と気にする人も多いと思います。

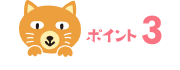

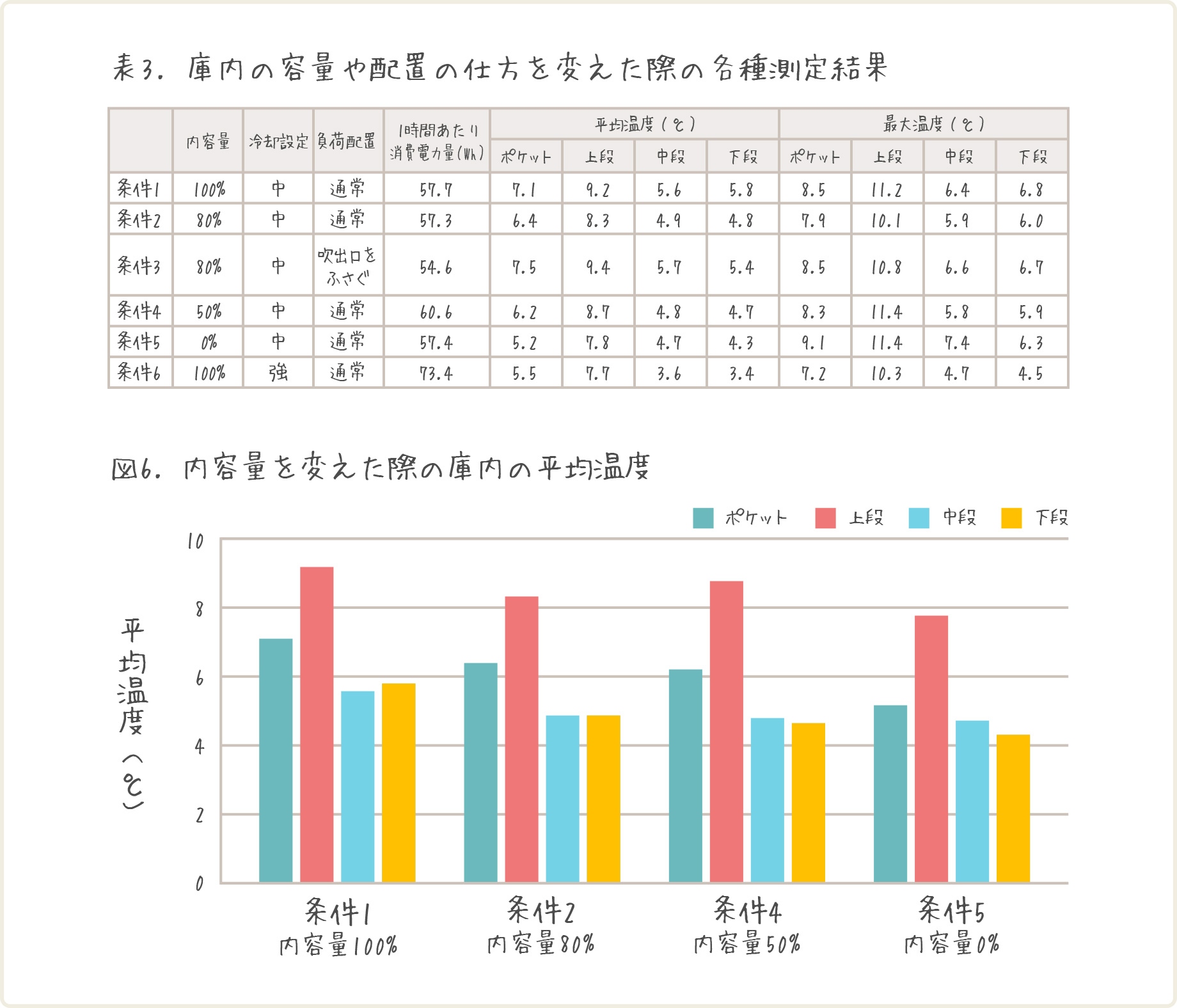

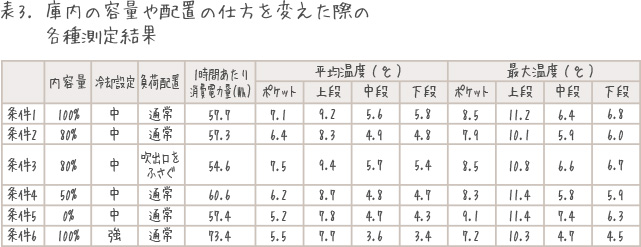

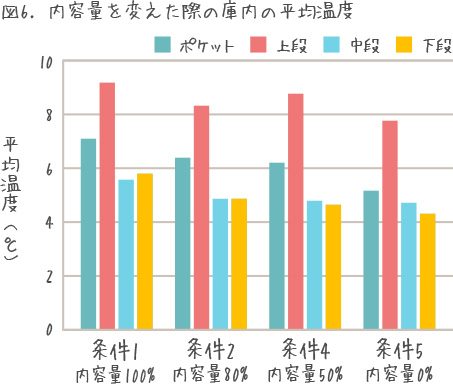

実際に、収納量や配置によって、冷え方や消費電力量にどう影響が出るのかを実験してみました。庫内の内容量が100%の場合と、80%の場合を比べ、違いを比較していきます。

実験の結果、庫内の内容量が80%のときと比べて、100%詰め込んだ場合は、各場所で0.7℃~1.0℃ほど庫内温度が高くなることがわかりました。

さらに、冷気の吹き出し口をふさいで食品を配置した場合は、そうでない場合と比べ、庫内の平均温度が0.6℃~1.1℃高くなりました。

もちろん、冷却モードなどの設定を「強」にすれば、食品を詰め込んだ状態でも庫内温度を低く保つことは可能です。ただし、1時間あたりの消費電力量は15.7 Wh増え、27.2%もアップしてしまうというデメリットもわかりました。

食品を詰めこみすぎない、冷気吹き出し口をふさがない。このように工夫することで省エネ対策になり、効率よく冷やすことができそうです。

※実験結果および掲載情報は一例であり、すべての製品や使用環境で同様の効果を保証するものではありません。使用状況・設置環境・製品の状態などにより異なる場合があります。

今回の実験の概要や試験方法などの詳細データはこちら