照明を「つけっぱなし」にする場合と「こまめに消す」場合、コスト面や性能面で、総合的に見てどちらが良いのか、LED・蛍光電球・白熱電球で比較してみました。そのほか、室温による明るさの違いや、トータルコストなどについても調べてみます。

実験概要

- 今回の実験内容

-

照明のON/OFFを頻繁に繰り返す装置を試作し、同じ点灯時間で「つけっぱなし」と「こまめに消す」場合の照明の性能を比較する。

「つけっぱなし」の場合・・・12時間連続ON。その後12時間連続OFF。

「こまめに消す」場合・・・・1分毎にON/OFFを繰り返す(=計12時間ON。12時間OFF)。

- 今回の実験で使用した照明

-

全光束:810(lm)

定格寿命:40,000(h)

定格入力電流:0.13(A)

価格:2,810円 -

全光束:750(lm)

定格寿命:10,000(h)

定格入力電流:0.19(A)

価格:1,377円 -

全光束:記載なし

定格寿命:1,000(h)

定格入力電流:記載なし

価格:350円

こまめに消しすぎると

こまめに消しすぎると

劣化が早い!?

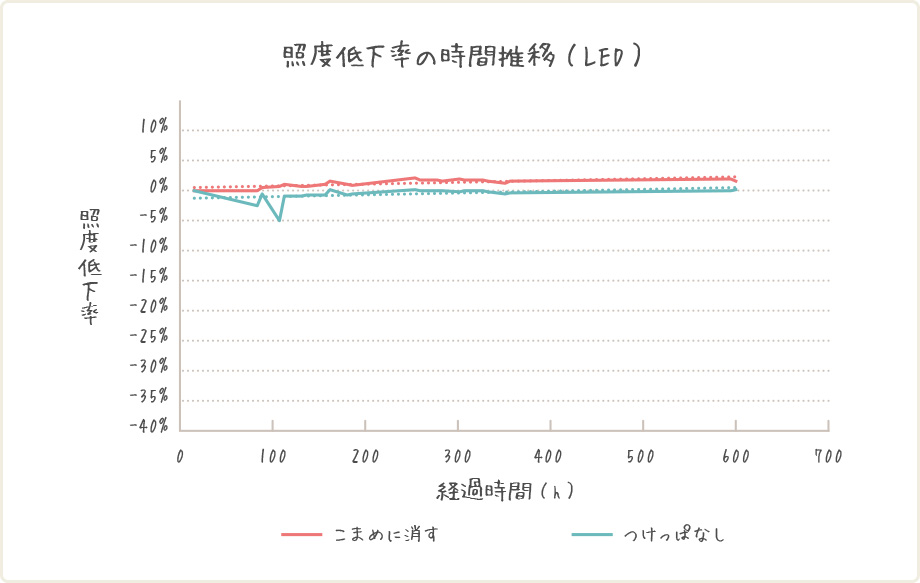

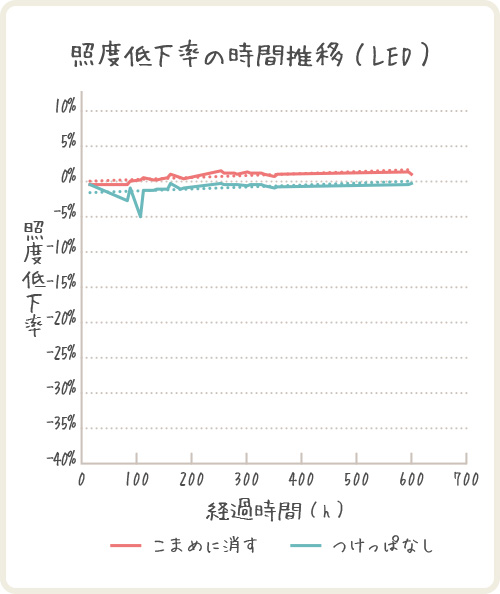

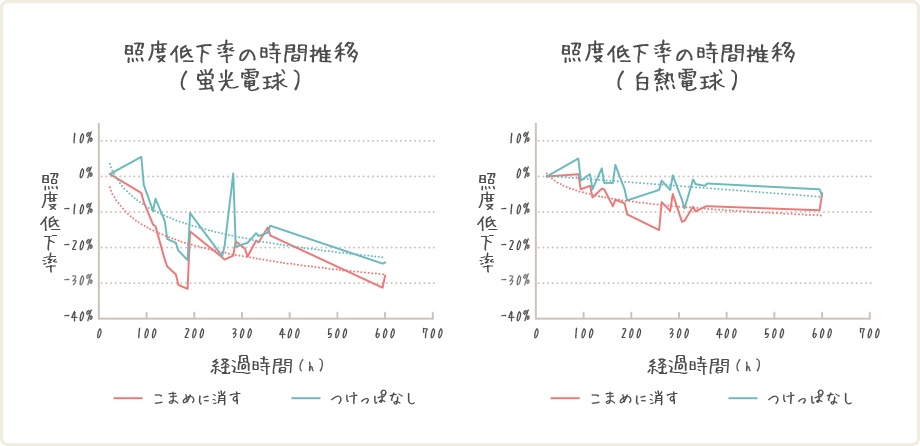

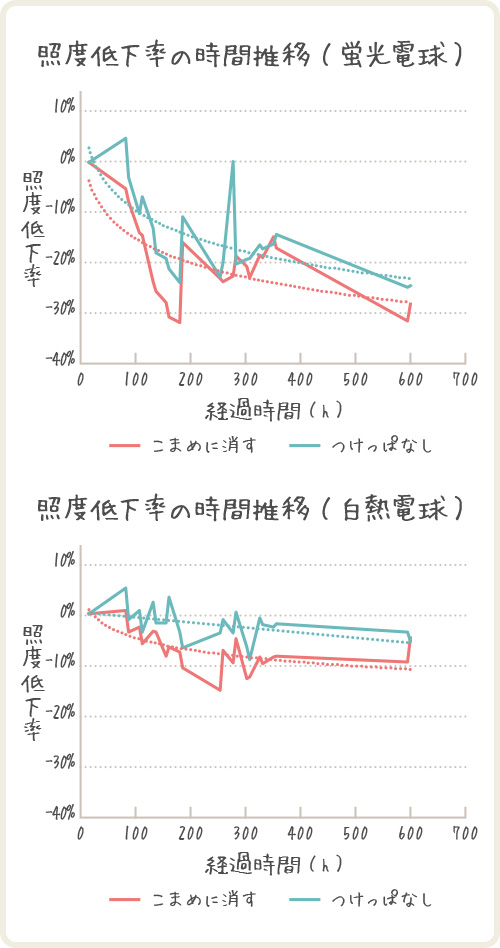

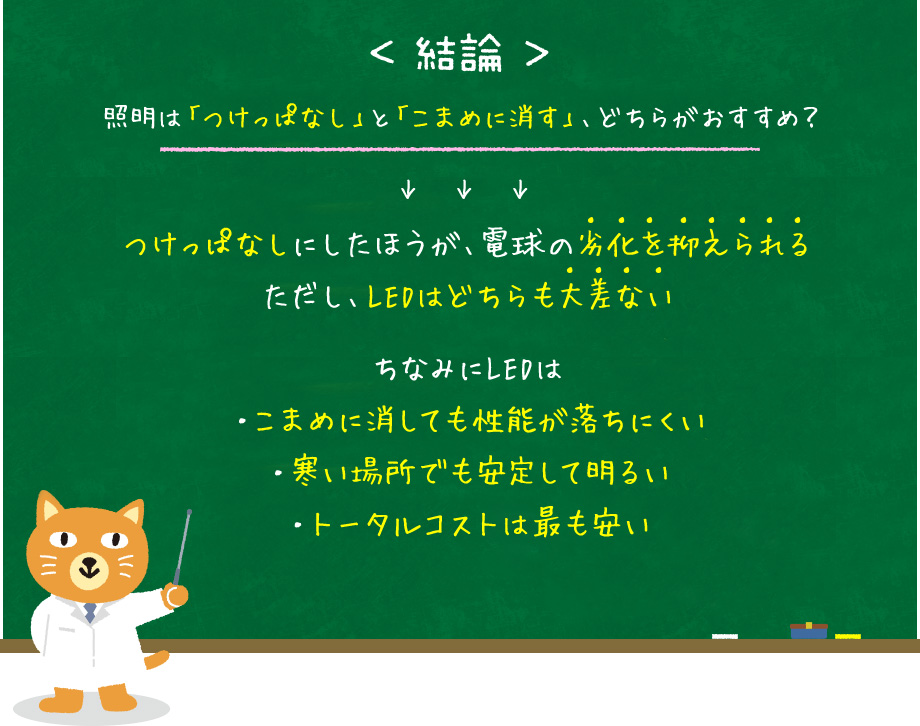

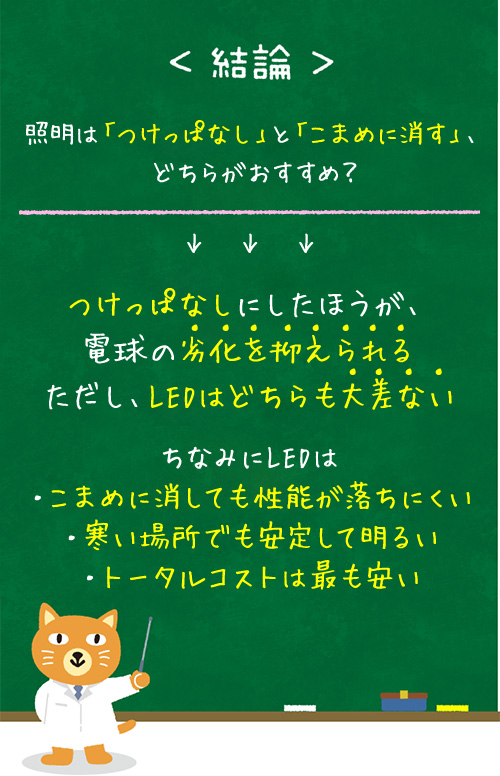

まず、照明を「つけっぱなし」にした場合と、「こまめに消す」場合、明るさに変化や劣化などがあるかを比較してみました。

LEDはどちらも影響なく明るいですが、白熱電球と蛍光電球とで差が出ました。

白熱電球と蛍光電球は、「こまめに消す」ことで、だんだん電球が劣化し、暗くなっていくという結果に。

省エネを目的にこまめに消していたつもりが、実はON/OFFを多く繰り返すことで、電球の性能が落ちていくことがわかりました。

こまめにON/OFFをする場所には、性能に影響が出にくいLEDがおすすめです。

寒い場所でも

寒い場所でも

明るさが安定

しているのはどれ?

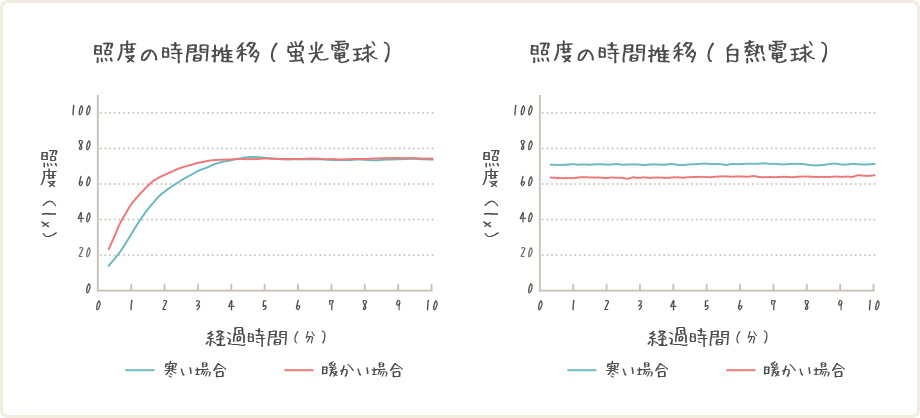

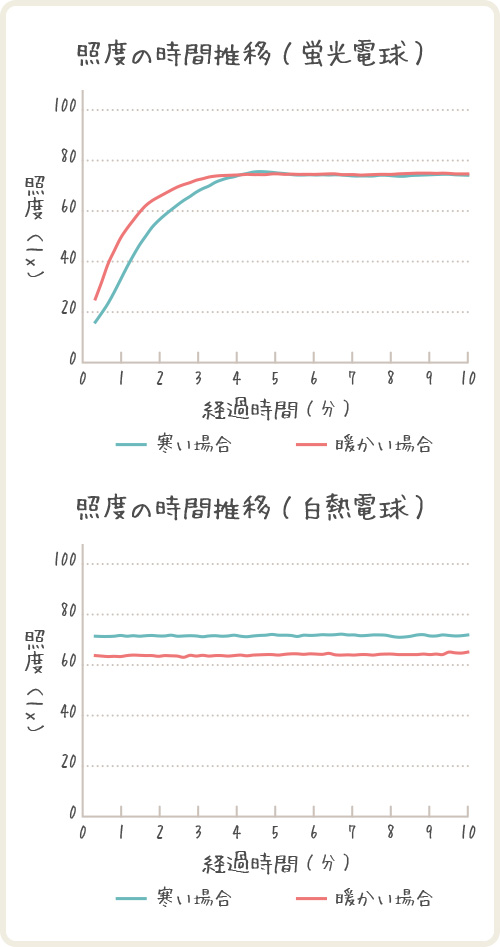

続いて、室温による違いを検証します。

寒いところで点灯すると、明るくなるまで少し時間がかかることがありますが、電球の種類による違いはあるのでしょうか。

室内温度11.7℃の寒い部屋と、20.7℃の暖かい部屋で実験して比べてみます。

寒い部屋で蛍光電球を点灯した直後は、明るさが通常時よりも約40%低下していましたが、4分後には通常時の明るさに戻りました。

これは蛍光電球の本体温度が低いと紫外放射の発生効率が低下して照度が低下しますが、点灯後、時間が経つと本体温度が上がり照度が安定したと推測できます。

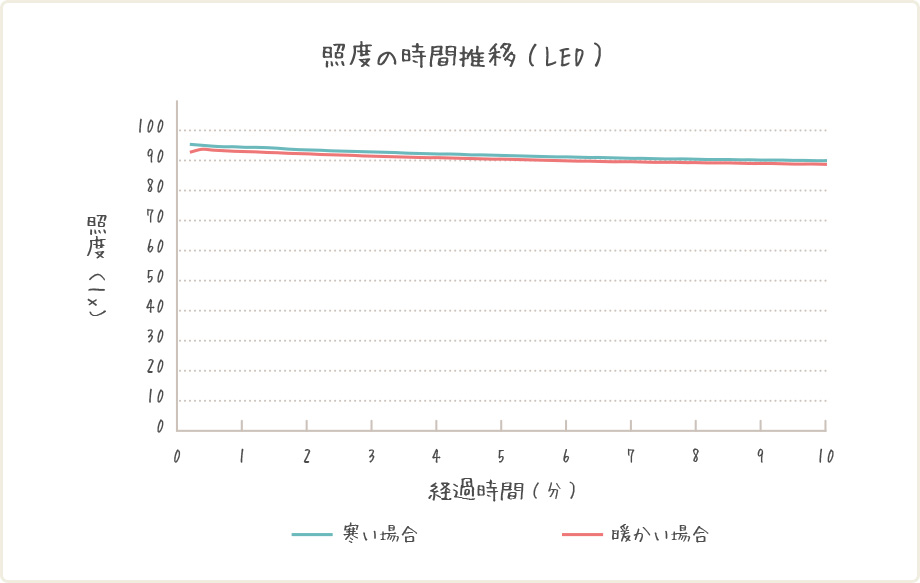

対して、白熱電球は10分経過時で、明るさが約9.5%上昇する結果に。

寒い部屋の方が明るくなったのは、電球のフィラメントの抵抗値が低下し、照度が上がるためだと考えられます。

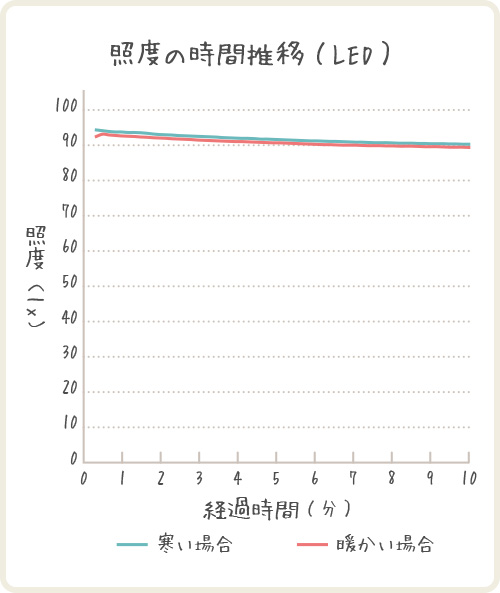

LEDは、室温に関係なく、点灯時から安定しています。

時間が経過することによる大きな変化はありませんでした。

例えば、冬のトイレなど寒くなりがちな空間で、短時間使用するだけの場合は「LED」もしくは「白熱電球」がおすすめです。

トータルコストが

トータルコストが

安いのは「LED」!

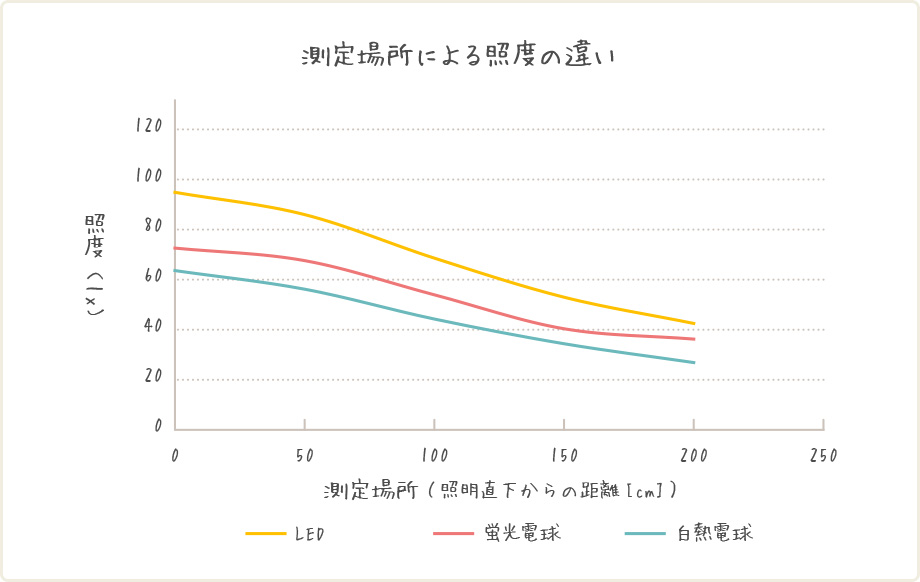

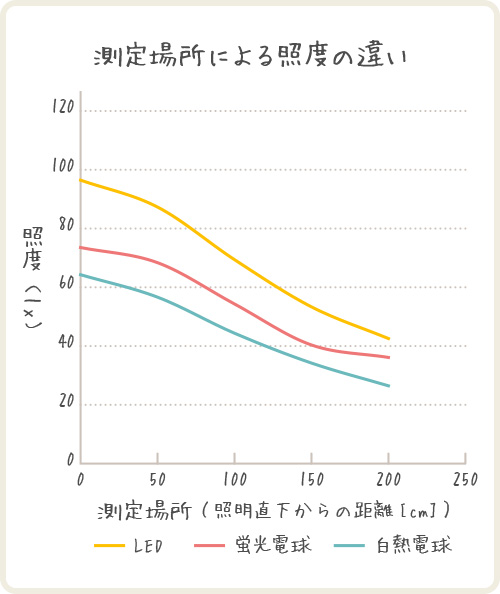

最後に、明るさの違いと、消費電力量についても比較しました。

実験の結果、LED>蛍光電球>白熱電球の順で、LEDが最も明るいという結果になりました。

全体的にLEDはとても明るく、照明の直下で計測すると蛍光電球の約1.3倍、白熱電球の約1.5倍もの照度があり、とても明るいことがわかりました。

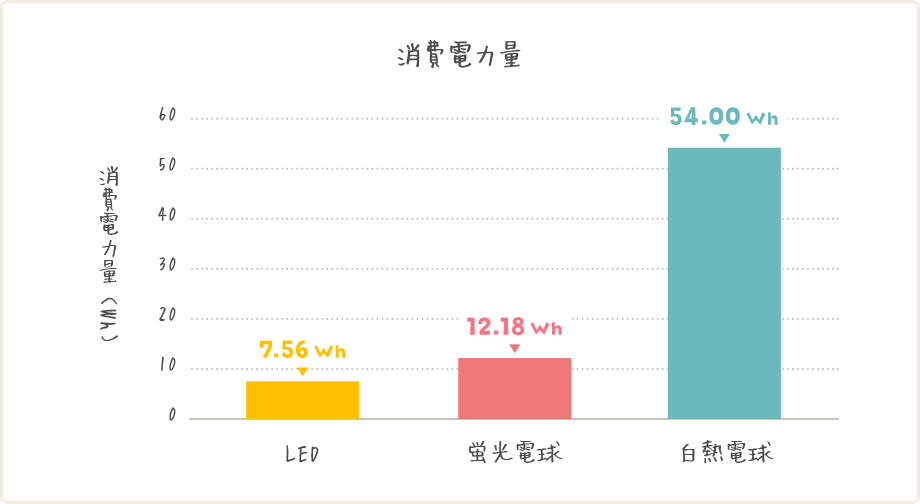

さらに、消費電力量も比較してみます。

消費電力量でも、優秀なのはLED。

特に、白熱電球とは大きな差が出ました。

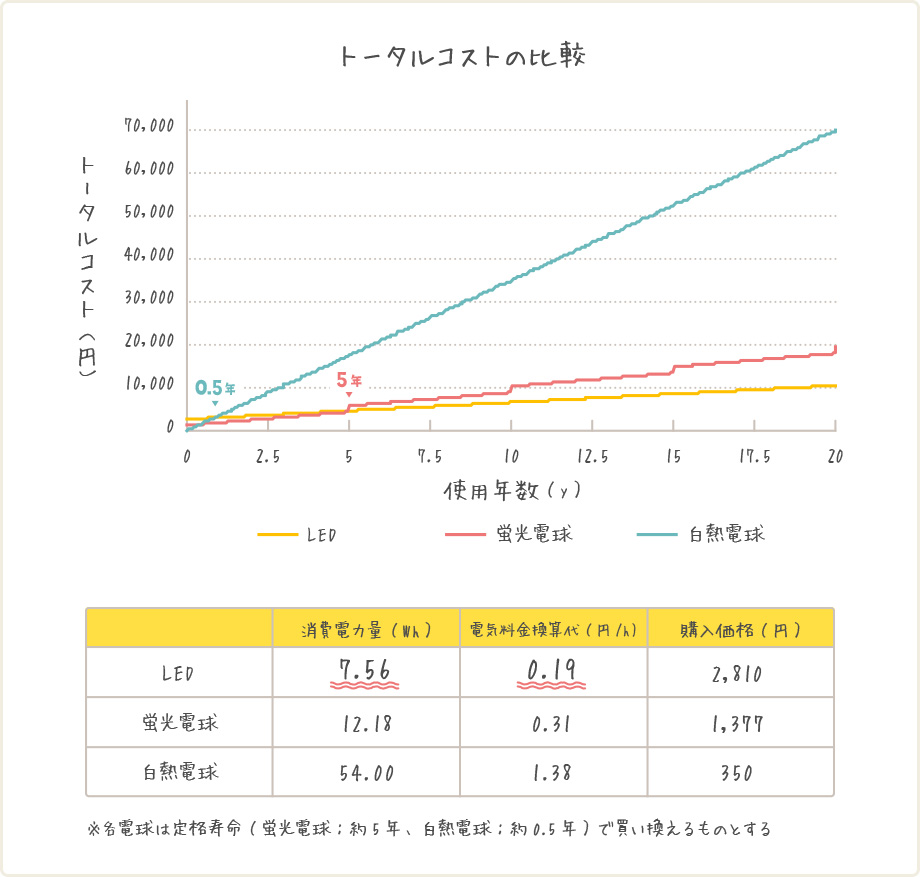

ただ、LEDは、蛍光電球や白熱電球と比べると高価というデメリットも。そこで、3つのトータルコストも調べてみました。

一日平均約5.5時間点灯すると仮定して、LEDの定格寿命である40,000時間(約20年間)まで使用する場合のトータルコストを算出します。

白熱電球は購入価格は安いけども、電気代があっという間に蛍光電球やLEDを上回ってしまうのがわかります。

LEDは、購入価格こそ高いですが、蛍光電球と比べても10,000時間(約5年程)で元はとれ、トータルコストは最も安くなることがわかりました。

トータルで見ても、とても優秀なLED。

長く住み続ける家であれば、迷わずLEDを選択して良さそうです。

今回の実験の概要や試験方法などの詳細データはこちら

前の記事